摘要:虚假收入证明入罪涉及法律边缘的灰色地带,处理时需谨慎。对于此类行为,应依据相关法律法规进行认定和处罚。公众应提高法律意识,不参与或协助虚假收入证明行为。政府和相关机构也应加强监管,完善法律法规,明确责任边界,以维护社会公平正义。

在当今社会,虚假收入证明问题愈发严重,其背后涉及的社会诚信和法律秩序问题不容忽视,本文将围绕虚假收入证明入罪问题展开讨论,深入分析其现状、法律后果、产生原因及应对策略,旨在提高公众的法律意识和社会责任感。

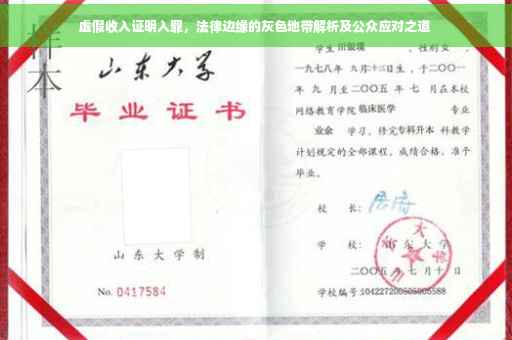

虚假收入证明问题的现状

虚假收入证明是指为了获取贷款、购房、购车等利益而伪造或篡改的收入证明文件,近年来,随着经济社会的发展,这种现象屡见不鲜,严重破坏了社会诚信体系,一些人为了获取更高的贷款额度或享受优惠政策,不惜伪造收入证明,损害金融机构的合法权益,导致资源浪费和社会不公。

虚假收入证明入罪的法律分析

根据现行法律法规,虚假收入证明行为涉嫌触犯刑法相关规定,具体而言,这种行为可能构成伪造、变造公文、证件、印章罪以及诈骗罪等多种罪名,一旦查实,将面临法律的制裁,对于虚假收入证明的打击力度仍有待加强,部分人对法律认知模糊,导致虚假收入证明现象屡禁不止。

虚假收入证明入罪的原因探究

虚假收入证明入罪问题的产生并非偶然,其背后有着深层次的原因,社会诚信体系不健全,导致部分人缺乏诚信意识,法律法规执行不到位,对虚假收入证明行为的打击力度不足,部分金融机构在审核收入证明时存在疏漏,为虚假收入证明行为提供了可乘之机,一些人为追求利益最大化,不惜以身试法,伪造收入证明。

应对虚假收入证明入罪的策略

1、完善法律法规:加强立法工作,完善相关法律法规,加大对虚假收入证明行为的打击力度。

2、加强执法力度:司法机关应加大对虚假收入证明案件的审理力度,依法严惩相关责任人。

3、普及法律知识:加强法律宣传教育工作,提高公众的法律意识和社会责任感。

4、强化社会监督:鼓励社会各界积极参与监督,发现虚假收入证明行为及时向有关部门举报。

5、完善信用体系:建立健全社会诚信体系,对失信行为进行记录和惩戒,提高失信成本。

6、加强金融机构审核:金融机构应加强对收入证明的审核工作,严格把关,防止虚假收入证明的出现。

案例分析

以某市一起虚假收入证明案为例,某人伪造高收入证明购买房产并成功获得高额贷款,在还款过程中,因无力偿还导致金融机构受损,最终因伪造公文、证件、印章罪被依法惩处,这个案例警示我们,虚假收入证明行为不仅损害他人利益,还将面临法律的制裁。

展望未来

为有效遏制虚假收入证明现象的发生,我们应加强法律法规的宣传和执行力度,提高公众的法律意识和社会责任感,鼓励科技创新在防范虚假收入证明方面的应用,如利用大数据、人工智能等技术手段提高审核效率和准确性,只有全社会共同努力,才能营造一个诚信、公正、法治的社会环境。

虚假收入证明入罪问题关系到社会诚信体系和法律秩序的建立,本文详细讨论了虚假收入证明的现状、法律分析、原因及应对策略,并展望了未来发展方向,希望通过本文的探讨,能引起社会各界对虚假收入证明问题的关注,共同维护社会诚信和法律秩序。

相关内容

- 06-23学位证书编号和毕业证编号一样么,毕业证书上有没有钢印

- 06-23东莞法院收入证明详解,开具流程与注意事项?

- 06-23出国旅行签证收入证明详解,打造完美行程必备财务资质指南——如何开具出国旅行签证收入证明?

- 06-23解读收入证明折叠背后的真相与操作指南??,能否折叠?如何操作?

- 06-23收入及误工证明模板详解,撰写指南与要点??

- 06-23计算机二级证书一年没领取有谁知道去哪领吗,计算机二级证书发到哪

- 06-23澳洲旅行签证收入证明详解,打造完美行程的必备指南及收入证明开具流程

- 06-23房贷收入证明必须税前解析及应对建议,注意事项与扣除问题探讨

- 06-23计算机一级证书纸质的丢了怎么办,计算机2级证书丢了怎么办

- 06-23国家认可的计算机证有哪些-计算机类大学可以考的证书有哪些