摘要:当前社会,假的贷款收入证明已成为不可忽视的现象。这种现象不仅违反了诚信原则,还可能给个人和社会带来严重后果。假的贷款收入证明通常以欺诈手段制作,误导金融机构做出贷款决策。本文探讨了这一现象的背景和原因,并提醒公众认识到其危害。也介绍了如何识别和防范假贷款收入证明的风险。呼吁社会各界共同努力,维护金融市场的公平和诚信。

随着社会的经济发展和金融市场的繁荣,贷款已成为人们日常生活中的重要金融行为,在这个过程中,收入证明作为贷款审批的关键依据,其真实性显得尤为重要,一些人为了顺利获得贷款,不惜伪造假的贷款收入证明,本文将深入探讨这一不诚信现象,分析其成因、影响及危害,并寻求有效的解决策略。

假的贷款收入证明现象概述

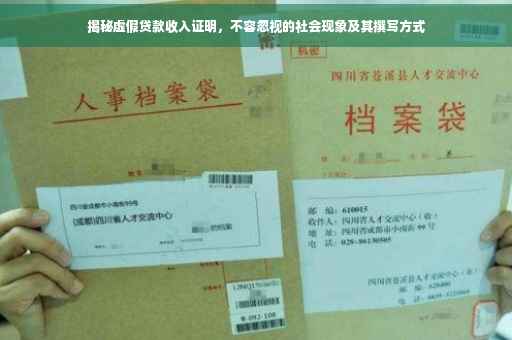

假的贷款收入证明,是指通过虚假手段制作的、用以证明个人收入状况的文件,以此获取贷款资格,这种现象在贷款市场较为普遍,尤其在一些审批流程不够严格、监管不力的金融机构中更为突出。

成因分析

1、信贷门槛高:部分金融机构设置的贷款条件较高,使得部分信用良好但收入不够高的申请人难以获得贷款,为了顺利获得贷款,一些人选择伪造收入证明。

2、监管不严:部分金融机构在贷款审批过程中存在监管漏洞,导致一些人利用虚假收入证明骗取贷款。

3、利益驱动:一些人为了追求更高的贷款额度或更低的贷款利率,不惜冒险提供虚假收入证明,一些中介机构也从中牟利,加剧了这一现象。

影响及危害

1、损害金融机构利益:虚假收入证明会导致金融机构批准不符合条件的贷款申请,增加坏账风险,严重损害金融机构的利益和声誉。

2、破坏金融市场秩序:这种现象的普遍存在会破坏金融市场的公平竞争秩序,影响市场的稳定性,引发金融市场乱象。

3、引发信用风险:虚假收入证明本质上是一种欺诈行为,会导致金融机构对申请人的信用评估失真,从而引发信用风险,破坏金融系统的信任基础。

4、社会诚信危机:这种现象的普遍存在严重损害社会诚信,破坏人与人之间的信任基础,影响社会和谐稳定。

解决方案

1、加强金融监管:金融机构应加强对贷款审批流程的监管,严格审核收入证明的真实性,加大对虚假收入证明的惩处力度,提高违规成本。

2、提高信贷政策透明度:金融机构应明确贷款审批标准,简化审批流程,让申请人了解并认同贷款条件,减少信息不对称现象。

3、加强信用教育:政府和社会各界应共同加强信用教育,提高公众的诚信意识,引导人们树立正确的信用观念,珍视个人信用记录。

4、建立信用信息共享平台:建立全国性的信用信息共享平台,实现各部门、各机构之间的信用信息互通共享,提高信用信息的透明度,降低信息不对称带来的风险。

5、加大法律惩戒力度:司法机关应加大对虚假收入证明等欺诈行为的法律惩戒力度,对违法违规行为进行严厉打击,形成有效的威慑力。

案例分析

以某城市一起虚假收入证明骗取贷款案为例,某申请人通过伪造高收入证明成功获得大额贷款,后因无力偿还引发金融机构坏账,案件曝光后,不仅该申请人受到法律制裁,其所在单位的信誉也受到严重影响,这一案例充分说明了虚假收入证明行为的危害性。

假的贷款收入证明现象严重危害金融市场和社会诚信体系的建设,我们需要从多个方面入手,共同打击虚假收入证明现象,维护金融市场的公平与秩序,每个人也要树立正确的信用观念,珍惜自己的信用记录,共同营造一个诚信的社会环境。

相关内容

- 01-17计算机十大证书,计算机认证证书 含金量高

- 01-17怎么下载高级计算机证书(怎么下载高级计算机证书电子版)

- 01-17计算机专业职称证书图片大全,职称计算机证书没有了怎么办

- 01-17毕业证丢失,如何公证-毕业证公证都需要带什么材料

- 01-17出国在职收入证明详解,范本及开具流程??✨

- 01-17计算机证书属于技能证书么(计算机证书属于技能证书么吗)

- 01-17一什么的毕业证(一什么毕业证书)

- 01-17职高怎么考计算机证书呢(职高怎么考计算机证书呢女生)

- 01-17计算机初级证有用吗-学计算机什么证书有用啊

- 01-17计算机证书算不算技能证书呢,教师评职称,一定要职称计算机证书吗,全国计算机软件专业技术资格和水平考试行不行啊