摘要:本文将揭示收入证明造假所涉及的法律红线,全面解析收入证明造假判刑的相关内容。文章将探讨收入证明造假行为的法律后果,包括可能的刑期。那些试图通过伪造收入证明来骗取利益的人应警惕,了解相关法律责任,以免陷入法网。

随着社会的快速发展,就业市场竞争日益激烈,一些人为了顺利获得贷款、购房资格或其他利益,不惜铤而走险,通过伪造收入证明来提升自己的信用度,这种行为已经触碰到了法律的底线,一旦被发现,将面临法律的制裁,本文将深入探讨收入证明造假判刑的相关问题,帮助公众了解其中的法律风险,增强法律意识。

收入证明的重要性及其作用

收入证明是证明个人经济状况和信用状况的重要依据,广泛应用于贷款申请、信用卡办理、购房购车等多个领域,一份真实的收入证明对于个人获得金融机构信任、顺利办理各项事务具有重要意义。

收入证明造假的危害

1、损害金融机构的合法权益:金融机构在审批贷款等申请时,主要依据收入证明来判断申请人的还款能力,一旦收入证明造假,可能导致金融机构遭受损失。

2、破坏社会信用体系:收入证明造假行为破坏了公平公正的市场环境,削弱了社会信任基础,不利于社会的稳定和发展。

3、危害个人声誉及未来发展:被揭穿后,个人声誉将受到严重损害,且未来在就业、金融等方面的信誉将受到质疑。

收入证明造假的法律后果

我国刑法对伪造收入证明的行为有明确的规定,一旦查实,将面临以下法律后果:

1、刑事处罚:根据情节严重程度,可能构成伪造公文罪、诈骗罪等,依法予以刑事处罚。

2、民事责任:除了刑事处罚外,还需承担相应的民事责任,如赔偿损失等。

3、个人信用记录受损:信息将被记录在个人信用记录中,对未来贷款、信用卡办理等产生长期不良影响。

如何防范收入证明造假

1、提高法律意识:个人应自觉遵守法律法规,不伪造收入证明。

2、规范企业行为:企业应建立完善的内部管理制度,防止员工私自伪造收入证明。

3、加强监管力度:政府部门应加大对伪造收入证明行为的打击力度,维护市场秩序。

4、完善信用体系:建立健全的信用体系,让信用成为每个人的第二张身份证,降低造假需求。

案例分析

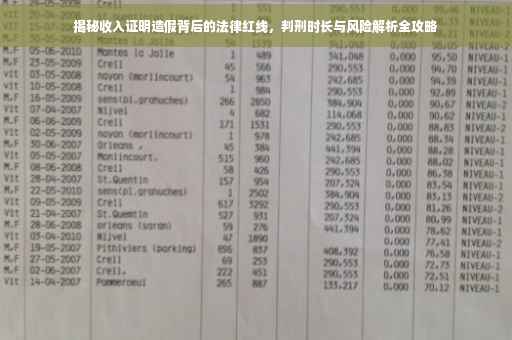

以张某为例,为了顺利申请房贷,伪造了一份高收入证明,银行在审核时发现异常,进一步调查后确认张某的收证明为伪造,张某被法院判处有期徒刑一年,并罚款,他的个人信用记录也受到了严重损害,未来在金融服务方面将受到很大限制。

收入证明造假是一种严重的违法行为,不仅危害金融机构的合法权益,破坏社会信用体系,还会对个人声誉和未来发展造成严重影响,我们应提高法律意识,自觉抵制收入证明造假行为,政府、企业和金融机构也应加强合作,共同维护市场秩序,营造良好的信用环境。

文章结尾呼吁:让我们携手共建诚信社会,共同维护公平、公正的市场环境,对于收入证明造假行为,我们应保持零容忍的态度,坚决予以打击,我们才能让信用成为社会发展的基石,共同迈向更加美好的未来。

相关内容

- 12-24收入证明不能随意报高,高职申请能否接受真实收入证明?

- 12-24?专科学历证明怎么开 ?专科学历证明怎么开具?

- 12-24全国计算机一级怎么网上报名-全国计算机一级证书哪里考的

- 12-24大学计算机证书每年可以考几次啊,全国计算机等级考试能重复考吗

- 12-24深度解析买房收入证明与交税,关联性及实用建议??

- 12-24职称计算机考试证书有效时间是什么年限的,计算机等级证的有效年限有多长

- 12-24深度解析低收入家庭情况证明,挑战、援助与未来展望——助力低收入家庭前行之路??

- 12-24有单位却无收入证明,职场与财务困境下的生存指南

- 12-24计算机等级考试可以跨省报考吗,职称计算机考试异地能否使用

- 12-24物联网相关证书,计算机二级证书怎么查广东